Du Baroque au Classicisme, 17e siècle

Aile Lacour

Le Caravagisme européen

Si Caravage (1571-1610) n’a pas eu d’école, son œuvre ténébriste fit des émules dans toute l’Europe, du nord au sud, inspirant la création de plusieurs générations d’artistes ayant fait le voyage à Rome dans les années 1600-1620, mais aussi au-delà. Conquis par l’éclat de la théâtralité de sa vie tourmentée et de ses tableaux en clair-obscur, ces jeunes peintres dits caravagesques, imitent son naturalisme, ses cadrages serrés et son goût pour les sujets dramatiques, qu’ils soient profanes ou sacrés. Le caravagisme se diffuse ensuite massivement sur le continent, comme en témoignent nos collections avec des exemples italiens, français, hollandais et espagnols.

Le Siècle d’or dans les Pays du nord

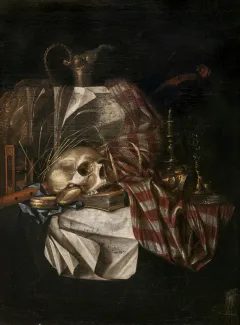

Les Pays-Bas connaissent au 17e siècle un riche épanouissement culturel : au sud, en Flandres, les sujets religieux dominent toujours alors qu’au nord, en Hollande, la peinture est pour une grande part consacrée à de nouveaux sujets profanes, reflétant le développement économique du pays lié au commerce maritime et à l’essor d’une riche bourgeoisie, amatrice d’art. Pour cette nouvelle clientèle, le paysage n’est plus seulement utilisé comme décor mais devient un genre à part entière, la nature morte est porteuse d’emblèmes symboliques et les portraits, peints en nombre, célèbrent l’ascension sociale de ces nouveaux commanditaires.

Foisonnantes Flandres : les collections de l’école du Nord

Les tableaux de dévotion montrent toute la richesse créative de l’art post-tridentin des Flandres. En effet, le Concile de Trente (1545-1563), moteur de la Réforme catholique face aux critiques des protestants, confirma dans ses décrets l’utilité des images dans le culte romain et les jugea nécessaires notamment comme support à la prière. L’inventivité dont les artistes ont dû faire preuve, à la suite des destructions iconoclastes des guerres de religion, est notamment visible dans les chefs-d’œuvre de Rubens.

Autour de la figure tutélaire de Rubens

Pierre Paul Rubens est un artiste européen. Né à Cologne et installé à Anvers après un long séjour en Italie, il travailla pour les cours d’Espagne, de France et d’Angleterre, assimilant les styles de ces différentes écoles avec un génie hors du commun. Le brillant coloriste universaliste qu’il était, excella dans tous les genres, qu’ils soient religieux, mythologique ou politique. L’émulation de ses élèves – tels que Hoecke, Seghers ou Boeckhorst – fit de son atelier anversois l’un des plus innovants d'Europe comme le montrent les collections qui présentent un riche échantillon de la diversité de cette école flamande.

Face à cette production spirituelle, les scènes animalières et mythologiques illustrent la culture savante des temps modernes en Europe. L’ambition humaniste des peintres du Nord apparaît dans La Chasse aux renards de Fyt et Le Lion mort de son maître, Snyders. Ces artistes ne se satisfaisaient plus de reprendre des gravures d’ouvrages encyclopédiques mais procédaient à l’observation directe des animaux, qui reflètent les progrès de la zoologie d’alors. Ces compositions encadrent parfois des œuvres présentant des thématiques mythologiques : le Ganymède attribué à Rubens et le Laocoon de son élève, Soutman.

Ces œuvres sont accrochées ici aux côtés de tableaux italiens, permettant de souligner les échanges artistiques entre les différents pays européens.

Ces rapprochements se confirment avec le très généreux don de la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux : Le Triomphe de Silène de Spierincks, artiste flamand qui ne fit pas carrière dans les Flandres mais en Italie, à Rome, où il côtoya le peintre philosophe, Nicolas Poussin. Cette œuvre permet ainsi de confronter les rubénistes aux poussinistes avec « délectation » !

Le classicisme français. 17e-18e siècles

Le classicisme de l’Ancien Régime, caractérisé par un retour à l’Antique et des compositions dépouillées exaltant le « Beau idéal », met à l’honneur des sujets moraux appelant à une méditation spirituelle ou à une réflexion intellectuelle. Si le début du 17e siècle est marqué par l’importance des commandes religieuses incitées par le renouveau catholique à la suite du Concile de Trente, la fin du siècle voit naître la montée en puissance de la monarchie absolutiste. L’Académie royale de Peinture et de Sculpture, fondée par Louis XIV, place au sommet de la pyramide des genres la « peinture d’Histoire » et le portrait, soit une hiérarchie célébrant les Grands Hommes et leurs exploits.