Il était une fois le MusBA

Les prémices du musée

L’acte fondateur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux date du 1er septembre 1801… sur le papier.

C’est en effet en ce 14 fructidor de l’an IX que le premier ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal publie un arrêté pour répartir des œuvres dans tout le pays en vue d’instituer quinze musées régionaux.

Le contexte : du fait de la nationalisation des biens du clergé, de la confiscation de ceux des émigrés, ainsi que des saisies des armées françaises à travers l’Europe, le gouvernement de la République croule alors sous les œuvres d’art, dont il ne sait que faire… De création récente, le musée du Louvre ne peut toutes les accueillir.

À chaque ville de préparer, à ses frais, une « galerie convenable » pour recevoir son lot d’œuvres parmi les 846 tableaux transférés.

Ainsi vont naître les musées des Beaux-Arts de Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Rouen, Nantes, Dijon, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy, Bruxelles et Genève (alors annexées) et… Bordeaux.

Pierre Lacour, père et fils, peintres et dynamiques premiers conservateurs

Après les événements révolutionnaires, seulement huit tableaux et deux sculptures avaient pu être sauvés à Bordeaux et rassemblés au dépôt de l’ancien couvent des Feuillants, géré par le peintre néoclassique Pierre Lacour, fondateur de l’école gratuite de dessin et recteur de l’Académie bordelaise de peinture.

Mais ce sont les quarante-quatre œuvres - dont plusieurs chefs-d’œuvre - envoyées par l’Etat en 1803 et 1805, qui viendront poser le réel socle des collections.

Afin de vraiment répondre aux deux missions d’un musée - conserver et présenter - le Museum central des Arts, véritable premier musée des Beaux-Arts, fut installé en 1810 sur les allées de Tourny, dans l’ancien siège de l’Académie royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres. Le lieu regroupait également l’école de dessin, la bibliothèque, un cabinet d’antiques et un observatoire.

Pierre Lacour en fut nommé conservateur l’année suivante.

Cette ouverture coïncida d’ailleurs avec l’entrée du premier don important, consenti par François-Lucie Doucet, orfèvre parisien dont Lacour avait su gagner l’amitié.

À la mort de Lacour en 1814, son fils, également peintre néoclassique et également prénommé Pierre, lui succéda et assura avec efficacité le développement du musée.

L’avènement de la Restauration et la sollicitude de Louis XVIII à l’égard de la Ville de Bordeaux (première ville à s’être ralliée aux Bourbons après la chute de Napoléon) favoriseront le rayonnement du musée par des envois réguliers et symboliques, avec notamment l’arrivée de plusieurs grands formats, dont L’Embarquement de la duchesse d’Angoulême à Pauillac, de Jean-Antoine Gros, à ce jour toujours exposé.

L’étroitesse du lieu amena Lacour fils et la Municipalité à organiser le transfert des collections dans l’aile nord du palais Rohan, ancien siège du Tribunal civil.

L’ouverture des nouveaux espaces réaménagés eut lieu en 1821.

On doit également à Lacour fils, soucieux de pédagogie et de rigueur, les premiers travaux scientifiques et, en particulier, la publication en 1855 d’un catalogue complet des collections (on y découvre d’ailleurs que le musée est avant tout un lieu destiné aux artistes désireux de s’exercer à la copie ; seul le dimanche est réservé à l’accueil du public de 10h à 15h).

Le boost de la collection Lacaze

Nouvellement installé, le musée connut aussitôt une occasion unique d’enrichir son fonds : le marquis de Lacaze proposa de céder à la Ville son importante collection de tableaux.

De par ses anciennes fonctions de commissaire-ordonnateur des guerres, le marquis avait sillonné l’Europe, d’où il avait recueilli un ensemble d’œuvres de premier choix des écoles italienne - notamment vénitienne- et nordique des 17e et 18e siècles.

Menée avec zèle par Lacour, l’affaire s’éternisa durant de nombreuses années mais connut enfin un heureux dénouement en 1829 grâce à l’appui de Charles X.

Le marquis demandait à l’origine 80 000 francs pour l’achat de sa collection.

Le montant fut négocié et ramené à la somme de 60 000 francs, dont les deux tiers furent payés par l’État.

Deux cent soixante-trois tableaux des écoles italienne et nordique rejoignirent ainsi les collections du musée, qui ne comptait jusqu’alors qu’à peine une centaine d’œuvres.

Contraintes d’espace et ambitions nouvelles (1832–1861)

Pour cause d’exiguïté, il fut décidé en 1832 de transférer la collection dans les grands salons du rez-de-chaussée du palais Rohan.

Lacour entreprit une restauration de toutes les œuvres et la fabrication de cadres pour celles qui en étaient dépourvues.

L’espace d’accrochage était certes accru mais il restait soumis à l’administration municipale installée dans les lieux depuis 1836, aux séjours royaux puis impériaux à partir de 1852 ; le public n’accédait à la collection que les dimanches et jours de fête.

À cette période faste pour le musée succédèrent des années plus calmes sous la monarchie de Juillet. Il faut attendre l’avènement du Second Empire pour voir renaître une politique d’acquisitions plus énergique.

L’active Société des Amis des Arts, créée en 1851 (l’une des plus dynamiques de province), vit en effet défiler à Bordeaux toutes les « gloires » du Second Empire et de la IIIe République lors de son Salon annuel, ouvert aux artistes parisiens les plus en vue et aux peintres locaux. Elle suscita des vocations de collectionneurs - et de donateurs - dans la grande bourgeoisie d’affaires bordelaise.

Une aubaine pour le musée, dont le fonds d’œuvres d’artistes vivants était jusqu’alors inexistant. C’est ainsi que la célébrissime Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix et le Bain de Diane de Camille Corot furent acquis en 1852 et 1858.

Ces brillantes acquisitions ne sauraient faire oublier quelques belles occasions manquées lors du salon autour d’artistes tels Courbet et Manet, dont la modernité s’accommodait mal des conventions du goût bourgeois qui prévalait alors au sein de la société bordelaise.

À noter aussi, le legs consenti en 1861 par Lodi-Martin Duffour-Dubergier, ancien maire de Bordeaux, qui vint compléter le fonds de peinture ancienne de trente-sept toiles des écoles italienne, nordique et espagnole.

Le phénix renaît de ses cendres… en beaucoup mieux

Eparpillées dans tout le palais Rohan, les œuvres souffraient de l’absence d’un lieu véritablement conçu pour les abriter.

Un premier incendie, le 13 juin 1862, détruisit de nombreuses archives, mais endommagea fort heureusement peu de toiles.

Cette première alerte ne fut hélas pas suivie d’un projet de construction rapide d’un nouveau musée.

Autrement plus dramatique, un second incendie se déclara le 7 décembre 1870 et eut des conséquences désastreuses. De nombreuses œuvres furent détériorées et seize tableaux furent complètement ruinés.

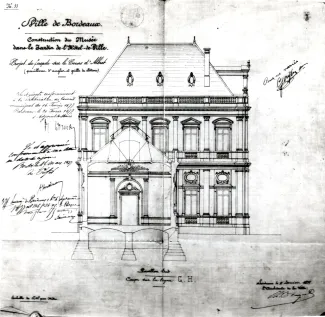

Ce sinistre permit, après d’ultimes hésitations sur l’emplacement du musée, de lancer en 1875 un vaste chantier de construction aux abords immédiats du palais Rohan. L’architecte municipal Charles Burguet avait prévu l’édification de deux ailes, côté jardin, perpendiculaires au palais et qui auraient été reliées par une galerie.

Craignant de fermer une perspective, la Ville ne retint que la construction des deux ailes, qui abritent aujourd’hui encore - preuve de la remarquable qualité de leur conception - les collections du musée des Beaux-Arts.

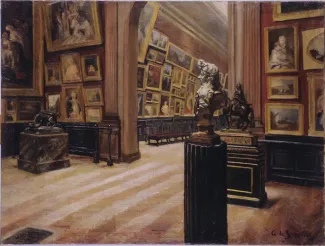

L’intérieur, dans un esprit de pompe cher à la IIIe République, avait reçu un décor digne d’un palais bourgeois avec ses épaisses colonnes richement ornées, sa verrière au dessin élégant, son parquet en point de Hongrie et ses lourdes tentures de velours occultant la lumière de larges fenêtres.

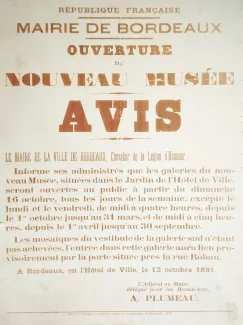

Inauguré en 1881, le nouveau musée adopte la muséographie alors en vogue, privilégiant des accrochages denses sur des cimaises recouvertes de tableaux du sol au plafond.

Ce faste et cet apparat ont disparu lors de réaménagements radicaux entrepris dans le courant des années 1950.

Un établissement de référence

Du point de vue des collections, le musée ne rencontra pas de bouleversements majeurs entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle.

Le musée poursuit une politique d’achats réguliers, privilégiant l’académisme et le naturalisme, sans toutefois acquérir de grands chefs-d’œuvre.

Seuls faits marquants : les remarquables donations consenties en 1891 et 1896 par le baron Alphonse de Rothschild (Boudin) et le peintre Auguste Poirson (Chardin), ainsi que le dépôt par l’État en 1933 du Rolla d’Henri Gervex.

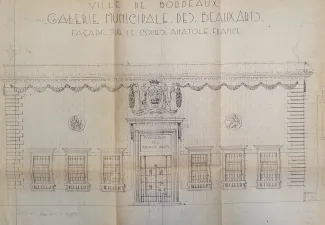

En revanche, c’est sous l’impulsion du maire de l'époque Adrien Marquet (1884-1955), que le musée se voit doté d’un grand et nouvel espace sur trois niveaux, la Galerie des Beaux-Arts, de l’autre côté du cours d’Albret.

Les travaux commencèrent en 1936 pour s’achever en 1939.

La Galerie fut occupée par les services du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale et retrouva sa vocation initiale en 1947.

D’abord destinée à héberger les Salons des sociétés artistiques locales avant d’accueillir à partir des années 1950 les prestigieuses expositions du « Mai musical », la galerie permettra ensuite d’enrichir l’offre du musée par d’importantes expositions temporaires.

Deux lieux, deux facettes pour un même musée.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un vaste inventaire aboutit à la réorganisation des collections, dont une partie échut au musée des Arts Décoratifs et au musée d’Aquitaine, nouvellement créés.

Conforté dans sa spécificité « Beaux-Arts », le musée devint alors l’établissement de référence pour l’art européen du 16e au 20e siècle dans le grand Sud-Ouest.

Un nouvel essor et une orientation vers l'art moderne

La nomination en 1939 du critique d’art Jean-Gabriel Lemoine, fin connaisseur de l’art moderne, à la direction du musée mit un terme à la séculaire tradition des conservateurs-artistes.

Il initia une politique d’acquisition novatrice, ciblant l’entrée d’artistes originaires de Bordeaux ou liés à l’Aquitaine.

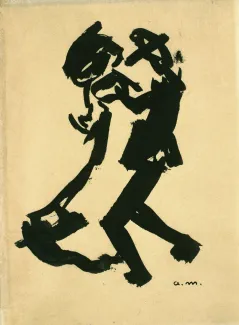

Des œuvres majeures d’Odilon Redon, d'Albert Marquet, d'André Lhote ou de Roger Bissière rejoignirent ainsi les cimaises du musée.

Gilberte Martin-Méry, conservatrice et directrice de 1959 à 2005 (l’une des rares femmes à assurer la direction d’un musée à sa nomination), a poursuivi avec brio cette orientation en faveur de l’art moderne et des peintres locaux, façonnant ainsi l’identité toujours actuelle du musée.

Pour la seule année 1960, ce ne sont pas moins de soixante-dix œuvres d’Albert Marquet qui entrent dans les collections (grâce notamment au don très important de sa femme Marcelle).

Elle enrichira aussi le fonds Redon grâce à de judicieux achats et au dépôt en 1985 de onze toiles issues de la donation de son fils Arï et de sa femme.

On lui doit également d’avoir su profiter d’heureuses opportunités pour la peinture ancienne en développant le fonds caravagesque, mais aussi l’amorce d’acquisition d’œuvres d’artistes d’Outre-Manche.

Par ailleurs, l’État a accompagné cette politique volontaire en favorisant de nombreux dépôts, dont l’un des plus récents, en 1991, a permis l’exposition d’une toile remarquable de Pablo Picasso, Olga lisant.

Perpétuer et enrichir la vision

Depuis les années 1970, l’ensemble des conservateurs qui se sont succédé ont eu à cœur de conforter cette double inclination en maintenant cet équilibre délicat entre les acquisitions de peintures anciennes et une attention soutenue à l’art des 19e et 20e siècles.

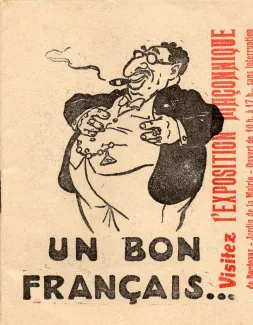

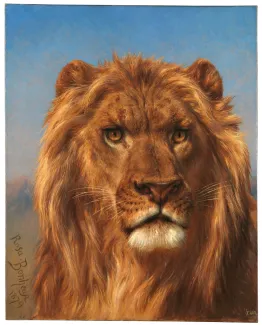

À noter aussi la part belle que font les collections à la promotion d’artistes femmes… de Lavinia Fontana, rare peintre femme de la Renaissance - entrée dans les collections dès l’origine du musée - à Henriette Lambert, Marianne Loir, Berthe Morisot, Marie Laurencin et la Bordelaise Rosa Bonheur, dont la rétrospective organisée en partenariat avec le musée d’Orsay de Paris en 2022 (à l’occasion du bicentenaire de sa naissance) rencontra un succès majeur.

Soucieuse de son patrimoine muséal, la Ville de Bordeaux a rénové en 2014 l’aile Bonheur (nord), consacrée au 19e et 20e siècles, et en 2018 l’aile Lacour (sud), dédiée aux collections anciennes. Le tout avec une nouvelle scénographie faisant dialoguer peintures et sculptures.

La générosité de donateurs privés - descendants d’artistes et collectionneurs -, le soutien de la Société des Amis des Musées - créée en 1945 -, les achats par la Ville de Bordeaux et le concours financier régulier de l’État et de la Région Aquitaine depuis 1982 (à travers le dispositif FRAM : Fonds régional d’acquisition pour les musées) contribuent à l’enrichissement continu des collections, l’une des missions essentielles du musée.

Plus de diversité, plus d’attractivité, plus d’échanges avec les publics - tous les publics - au MusBA, telle est l’ambition qui anime Sophie Barthélémy, conservatrice en chef et directrice depuis 2014.