Du Symbolisme au Cubisme, 20e siècle

Aile Bonheur

Odilon Redon et l’art autour de 1900

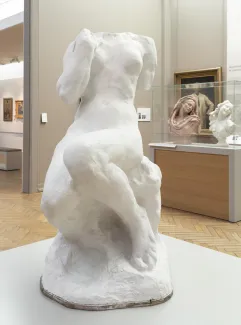

Le peintre d’origine bordelaise Odilon Redon, un des précurseurs du courant symboliste, explore les mystères de l'inconscient, entre spiritualité et fantastique, en réaction au positivisme de la fin du 19e siècle. Le recours à la couleur pure, dans des œuvres aux contrastes vifs et violents, caractérise la révolution fauve née au Salon d’automne en 1905. Matisse, Valtat et le Bordelais Marquet ont participé à la naissance de ce courant d'avant-garde. En sculpture, la jeune génération autour de Rodin incarne la modernité en plaçant l'acte créateur au centre du questionnement artistique.

Les années 1900- fin 1940 : Les Réalismes

Le 20e siècle voit une alternance de crises et de périodes d’euphorie : après le cataclysme de la Première Guerre mondiale succèdent les Années folles des années 1920, avant que la crise de la décennie suivante ne vienne jeter un voile inquiétant sur le monde. La complexité de l’époque est pleinement reflétée dans la profusion des démarches formelles d’alors.

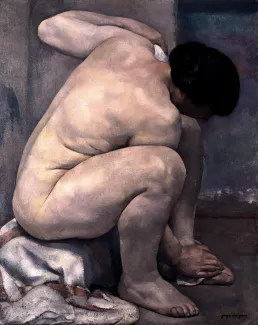

Certains artistes choisissent ainsi la voie du réalisme, comme Rivière, Picasso, Vlaminck, Blanche, et les Bordelais Dorignac, Schnegg, Marquet, Roganeau et Carme. Chacun développe un réalisme qui lui est propre : le néoclassicisme de Picasso est fortement éloigné du réalisme sombre du Vlaminck d’alors. Quant à Dupas, il développe un langage Art déco en écho au goût de l’époque. Plutôt que d’une seule démarche réaliste, ces artistes autorisent ainsi à parler de réalismes au pluriel.

Les expérimentations formelles

La première moitié du 20e siècle voit certains artistes privilégier une démarche résolument réaliste, tandis que d’autres préfèrent s’engager dans la voie des expérimentations formelles, sans toutefois aller jusqu’à l’abstraction qui s’affirmera quelques décennies plus tard.

Il ne s’agit pas d’opposer des partis-pris stylistiques – réalisme versus expressionnisme ou cubisme, par exemple – pas plus que l’histoire de l’art n’est faite de ruptures franches.

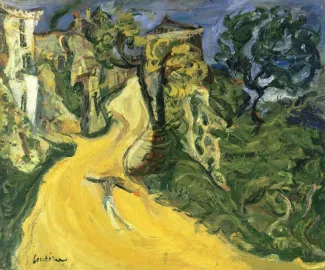

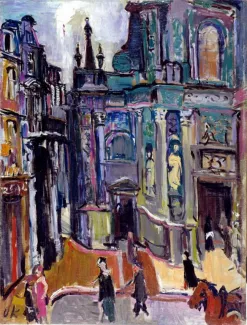

Les œuvres des artistes exposés questionnent le réalisme tout en assimilant les leçons de ceux qui, dès de la fin du 19e siècle, tournent le dos à l’académisme. Certains s’attachent alors à rendre compte de leurs tourments intimes, d’autres font de la couleur le principe de structuration de leurs œuvres - Soutine ou Kokoschka - quand d’autres encore privilégient plans et formes géométriques : Braque, Halicka ou Tobeen,

Enfin, est mis à l’honneur l’un des artistes bordelais majeurs du 20e siècle, André Lhote, avec un ensemble d’œuvres montrant son évolution artistique.